En faisant du ménage dans mes nombreux papiers – ménage qui ne sera sans doute jamais terminé, à savoir : les documents que je veux garder, ceux que je dois jeter et, les plus nombreux, ceux dont je ne parviens pas à décider si je les garde ou si je m’en débarrasse –, je suis tombée sur des notes que j’avais prises, en octobre 1994. À l’occasion d’un brunch-conférence en septembre, nous avions reçu au Vieux Presbytère Serge Goudreau, natif de Deschambault et spécialisé en ethnologie, qui pour l’occasion nous avait entretenu de nos pionniers. Je me suis dit qu’il y avait là de quoi faire un « grain de sel » intéressant… jugez-en vous-mêmes.

Cette activité qui répondait exactement à la vocation culturelle et patrimoniale de la Société du Vieux Presbytère avait été très appréciée. Je me souviens que Serge nous avait tout d’abord appris que les Français n’étaient pas tous emballés par l’aventure de la colonisation de ce nouveau monde. Comme preuve à l’appui, il nous apprenait que, durant le Régime français, sur les 30 000 colons qui sont venus voir de quoi avait l’air cette contrée sauvage, 20 000 sont repartis pour diverses raisons. À mon avis, ils n’avaient pas dû aimer l’hiver! Il serait donc resté à peine 10 000 personnes pour défricher le pays.

Ceux qui font faire leur arbre généalogique savent que nos pionniers venaient en grande majorité des régions de l’ouest de la France : Normandie, Poitou, Anjou, en fait, près des grands ports : La Rochelle, Brest, Cherbourg. Plus rarement, on constate que quelques-uns venaient des régions du sud; tel mon ancêtre Genest, prénommé Géraud, qui était originaire de Toulouse. On s’est toujours demandé ce qui avait motivé notre aïeul à quitter le sud de la France; il devait avoir vraiment une bonne raison!

Nous avons appris également que parmi les premiers arrivants, il y avait quatre fois plus d’hommes que de femmes, et surtout des célibataires. Ce qui est tout à fait plausible, étant donné qu’il fallait être plutôt intrépide pour entreprendre cette aventure qui n’était pas particulièrement un voyage de plaisir. La plupart des hommes faisaient partie du régiment de Carignan-Sallières, ou encore ils avaient signé un contrat avec un artisan, tel un meunier, un charpentier ou autre.

Comme chacun sait, il est venu aussi des missionnaires. Ces religieux, en plus d’avoir comme mission de convertir les Indiens, avaient à cœur l’établissement des Français au pays. Et pour cela, il fallait faire venir de France ces femmes qu’on a appelées « Filles du Roy », pour fonder des familles avec les colons. Ces demoiselles ou veuves, sans enfant, de 800 à 1 000, arrivées au pays entre 1660 et 1670, étaient pour la plupart des orphelines ou des jeunes filles sans fortune. Le roi de France leur avait donné une dot pour les inciter à épouser des colons en Nouvelle-France. Sauf pour les familles d’aristocrates, ces femmes sont les aïeules de beaucoup de nos familles québécoises.

Quand on parle des pionniers, on parle évidemment des colons venus tout droit de la mère patrie. Cependant à mesure que le défrichement progressera, vers le milieu du XVIIIe siècle, de nouvelles concessions seront défrichées par des colons nés au pays, puis plus tard, par la deuxième génération et ainsi de suite.

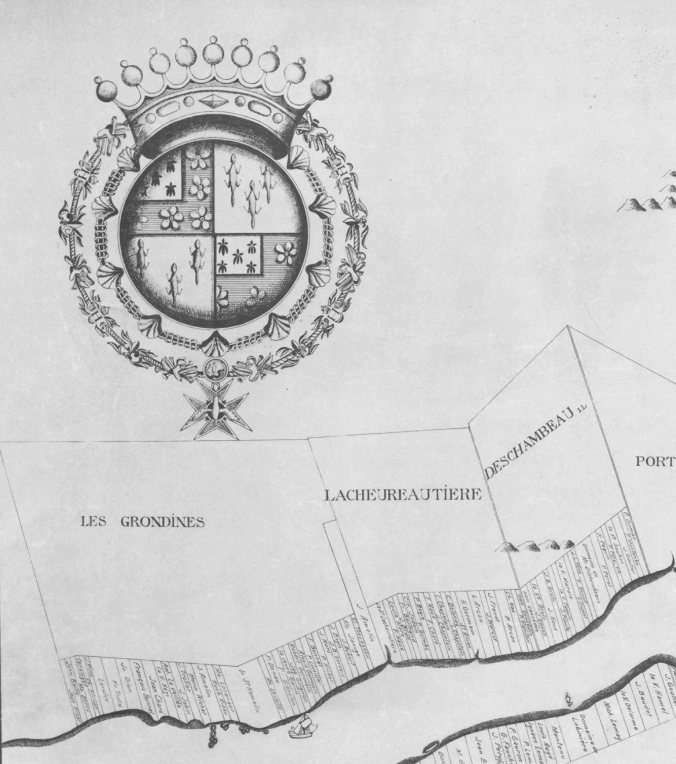

Nous savons qu’au début, il y eut d’abord la seigneurie de Chavigny, puis celle de La Chevrotière. Le peuplement de Deschambault s’est fait en gros, de 1680 à 1713. Le seigneur du temps, Monsieur d’Eschambault, assumait son rôle qui était d’accorder des terres à des colons. Ceux qui ont visité les kiosques des familles souches lors du 300e anniversaire de la paroisse en 2013, ont appris que les premières familles étaient les Naud et les Grolo, originaires d’Anjou. Au début de 1690, on retrouve les Mayrand qui deviennent les voisins de la famille Naud. Le conférencier, Serge Goudreau, se documentait beaucoup dans les archives judiciaires, ce qui donnait à sa causerie plus de vécu et nous éclairait davantage sur la vie et le caractère de nos pionniers. Il semblerait que les relations entre voisins n’étaient pas toujours de tout repos.

Toujours entre 1690 et 1700, on voit arriver Arcand, de la région de Bordeaux, Perrot, du régiment de Carignan, Delisle, canadien de la 3e génération, Gauthier, Paquin, Delomé, Benoît-dit-Abel, St-Amant (de son vrai nom, Mathurin Robert) et Germain-dit-Bélisle. De 1710 à 1725, arrivent les Montambault, venus de l’Ile d’Orléans, Perron, Gariépy, venu de Ste-Anne-de-la-Pérade, puis un Girodeau, célibataire qui passait pour être très querelleur, ayant fait de la prison à quelques reprises, on le retrouve plus tard marié et assagi!

En 1725, les familles pionnières sont installées à Deschambault sur une quarantaine de terres. Vers 1730 commence le peuplement du 2e Rang avec l’arrivée des Létourneau, Frenette et Marcotte; ces deux derniers venus de Cap-Santé. Certains noms ont changé d’orthographe avec le temps, tel est le cas de Rodriguez, un espagnol qui deviendra Rodrigue et Dépiteau, qui deviendra Desputeaux.

En 1760, après la guerre qui mit fin au Régime Français, le seigneur, M. de La Gorgendière revint chez lui et amena avec lui plusieurs compagnons d’armes à qui il offrit des terres. M. de La Gorgendière était marié à une Acadienne, Athalie Boudreau et parmi les officiers du seigneur, on voit Jean Boudreau, Charles Raymond et Jean Bouillé, également mariés à des Acadiennes. Jean Bouillé était un armurier au service du roi de France, en Acadie pendant la guerre. À la même époque, on retrouve un Arcand-dit-Boulard, qui n’est pas le même que le Arcand de 1690. Arcand-dit-Boulard s’était établi en face de la Halte routière; de là sans doute l’appellation de « Barre à Boulard », pour désigner la barre rocheuse qui, dans le chenal, marquait jadis le commencement des Rapides du Richelieu.

Jusqu’à l’ouverture des registres de la paroisse de Deschambault, en 1713, le territoire était desservi par des missionnaires; ceci explique qu’avant cette date, beaucoup de registres ont été perdus. C’est pourquoi il est parfois difficile de retracer le lieu d’origine des ancêtres de certaines familles.

J’espère que ces quelques pages de notre histoire sauront vous intéresser… J’ai donc bien fait de garder ces documents! Il ne faut rien jeter avant d’y regarder deux, trois et même quatre fois!

© Madeleine Genest Bouillé, 28 mars 2017